Honoré de Balzac

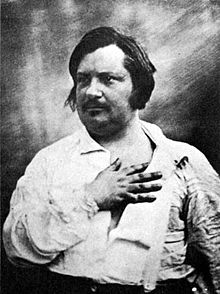

Honoré de Balzac, né Honoré Balzac, , , à Tours le 20 mai 1799 et mort à Paris le 18 août 1850, est un écrivain français.

Catégories :

Bon article - Honoré de Balzac - Naissance en 1799 - Naissance à Tours - Écrivain français du XIXe siècle - Dramaturge français du XIXe siècle - Journaliste français du XIXe siècle - Écrivain romantique - Romantisme - Essayiste français - Écrivain catholique - Critique littéraire français - Imprimeur français - Nom de plume - Écrivain de nouvelles - Décès en 1850

| Honoré de Balzac | |

|

|

|

| Activité (s) | Romancier Dramaturge Journaliste Imprimeur Critique littéraire |

|---|---|

| Naissance | 20 mai 1799 Tours |

| Décès | 18 août 1850 (à 51 ans) Paris |

| Langue d'écriture | Français |

| Mouvement (s) | réaliste philosophique fantastique romantique |

| Distinctions | Chevalier de la Légion d'honneur fondateur et président de la Société des gens de lettres |

| Œuvres principales | |

| Compléments | |

|

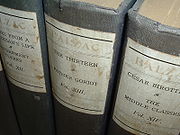

la Comédie humaine a été publiée en 20 volumes illustrés de (1842 à 1852) par Charles Furne en association avec Houssiaux, Hetzel, Dubochet et Paulin

|

|

Honoré de Balzac, né Honoré Balzac[1], [2], [3], à Tours le 20 mai 1799 (1er prairial an VII) et mort à Paris le 18 août 1850, est un écrivain français. Il a été à la fois critique littéraire, essayiste, dramaturge, journaliste, imprimeur, mais on retient en particulier de lui son immense production romanesque qui compte 137 romans et nouvelles parus de 1829 à 1852.

Travailleur forcené, fragilisant sa santé déjà précaire par des excès (il mourra d'ailleurs prématurément à 51 ans), endetté par des investissements hasardeux, fuyant ses créanciers sous de faux noms dans différentes demeures, Balzac a vécu de nombreuses liaisons féminines avec des aristocrates et il a finalement épousé la comtesse Hanska en 1850, après l'avoir courtisée pendant près de vingt ans.

Honoré de Balzac est un des maîtres incontestés du roman français dont il a abordé plusieurs genres : le roman historique / politique, avec Les Chouans, le roman philosophique avec le Le Chef-d'œuvre inconnu, le roman fantastique avec La Peau de chagrin, le roman «poétique» avec Le Lys dans la vallée. Mais ses romans réalistes et psychologiques les plus célèbres comme Le Père Goriot ou Eugénie Grandet, qui forment une part particulièrement importante de son œuvre, ont induit, fréquemment, une classification réductrice d'«auteur réaliste»[4], tandis qu'on trouve chez lui de nombreuses traces du romantisme de l'époque, surtout la place faite au sentiment amoureux dans Les Chouans ou Le Lys dans la vallée, au fantastique dans La Peau de Chagrin, ou encore aux déchirements du génie dans Louis Lambert[5], [6].

Balzac a organisé ses œuvres en un vaste ensemble, La Comédie humaine, dont le titre est une référence à La Divine Comédie de Dante. Son projet est d'explorer les différentes classes sociales et les individus qui les composent, pour faire «concurrence à l'état-civil» selon sa formule célèbre. Il a réuni ses textes dans des ensembles génériques : Études de mœurs, Études analytiques, Études philosophiques. Si les Études de mœurs sont de très loin les plus nombreuses, Balzac attachait cependant une énorme importance aux Études philosophiques, qui étaient selon ses propres termes «la clé qui sert à comprendre la totalité de mon œuvre», surtout, la Peau de chagrin[7].

Véritable «historien du présent», Honoré de Balzac a brossé un riche tableau de la société de son temps et créé des personnages devenus des archétypes comme le jeune provincial ambitieux à la conquête de Paris (Rastignac, Rubempré), l'avare tyran domestique (le père Grandet), le «Christ de la paternité[8]» (Jean-Joachim Goriot) ou le bagnard reconverti en policier (Vautrin). La Comédie humaine influencera directement les auteurs de son siècle comme Gustave Flaubert, ou Émile Zola qui reprendra le principe du cycle romanesque et des personnages reparaissants dans sa fresque des Rougon-Macquart ; et même aussi d'une certaine façon des auteurs du siècle suivant comme Marcel Proust[9]..

Origine, jeunesse et années de formation

Fils de Bernard François Balssa[10], [11], [12], administrateur de l'hospice de Tours, et de Laure Sallambier, Honoré de Balzac est l'aîné des quatre enfants du couple (Laure, Laurence et Henry). Sa sœur Laure est de loin sa préférée : il y a entre eux une complicité, une affection réciproque qui ne se dément jamais. Elle lui apportera son soutien à de nombreuses reprises : elle rédigé avec lui[13], et en 1858, elle publie la biographie de son frère[14].

De 1807 à 1813[15], Honoré est pensionnaire au collège des oratoriens de Vendôme[16] puis externe au collège de Tours jusqu'en 1814, avant de rejoindre cette même année la pension Lepitre, localisée rue de Turenne à Paris, puis en 1815 l'institution de l'abbé Ganser, rue de Thorigny. Les élèves de ces deux institutions du quartier du Marais suivaient en fait les cours du lycée Charlemagne. Le père de Balzac, Bernard François, ayant été appelé directeur des vivres pour la Première division militaire à Paris, la famille s'installe rue du Temple, dans le Marais, qui est le quartier d'origine de la famille (celui de la grand-mère Sallambier).

Le 4 novembre 1816[17], Honoré de Balzac s'inscrit en droit afin d'obtenir le diplôme de bachelier trois ans plus tard, en 1819. En même temps, il prend des leçons spécifiques et suit des cours à la Sorbonne. Cependant, son père jugeant qu'il fallait associer le droit pratique à l'enseignement théorique, Honoré passe ses trois ans de droit chez un avoué, ami des Balzac, Jean-Baptiste Guillonnet-Merville, homme cultivé qui avait le goût des lettres. Le jeune homme exerce le métier de clerc de notaire dans cette étude où Jules Janin était déjà «saute-ruisseau» (jeune clerc de notaire ou d'avoué chargé de faire les courses[18]). Il utilisera cette expérience pour créer le personnage de Me Derville et l'ambiance chahuteuse des «saute-ruisseau» d'une étude d'avoué dans le Colonel Chabert.

Une plaque rue du Temple à Paris témoigne de son passage chez cet avoué, dans un immeuble du quartier du Marais.

C'est en fréquentant la Sorbonne que le jeune Balzac s'éprend aussi de philosophie. Comme il affirme une vocation littéraire, sa famille le loge dans une mansarde et lui laisse deux ans pour écrire : Balzac s'efforce de rédiger une tragédie en vers, dont le résultat, Cromwell 1820, se révèle décevant. L'ouvrage est médiocre et ses facultés ne s'épanouissent pas dans la tragédie.

Il s'oriente vers une autre voie : celle du roman. Après deux tentatives maladroites mais proches de sa vision future, il se conforme au goût de l'époque et publie des romans d'aventure, qu'il rédige en collaboration et caché sous un pseudonyme. Admirateur de Walter Scott, le jeune Balzac s'efforce de l'imiter avec des romans historiques[19] principalement alimentaires. Plus tard, dans une lettre à Laure Surville, il qualifiera ces œuvres de jeunesse de «cochonneries littéraires[20]», y compris les Chouans dont il fait une autocritique sévère en 1834 dans une lettre au baron Gérard, auquel il envoie le roman avec les quatre premiers volumes des Études de mœurs : «une de mes premières croûtes» rédigé-il[21], . Signées «Lord R'hoone» ou «Horace de Saint-Aubin», les Œuvres de jeunesse de Balzac, de 1822 à 1827, qu'il considère lui-même comme indignes, contiennent, selon André Maurois, les germes de ses futurs romans «Il sera un génie malgré lui»[22]. Néenmoins Balzac renie ces premiers rédigés et il les proscrit de l'édition Furne de ses œuvres complètes, puis du Furne corrigé. [23]. Fabriqués dans des conditions humiliantes, longtemps «ignorés», les premiers rédigés de Balzac ont suscité, depuis une cinquantaine d'années, un regain d'intérêt auprès d'universitaires qui s'interrogent sur leur lien avec la Comédie humaine. Parmi eux le professeur Teruo Mitimune[24]. Cependant, les balzaciens restent divisés sur l'importance de ces textes. «les uns y cherchent les ébauches des thèmes et les signes avant-coureurs du génie romanesque, les autres doutent que Balzac, soucieux uniquement de satisfaire sa clientèle, y ait rien mis qui soit vraiment de lui-même[25].».

Première faillite et premiers succès

Dans le désarroi où se trouve le jeune Balzac, son seul soutien est Laure de Berny[26], la Dilecta, dont il devient l'amant en 1822. Cette femme, plus âgée de vingt ans, lui tient lieu d'amante et de mère. Elle l'encourage, le conseille, lui prodigue sa tendresse et lui fait apprécier le goût et les mœurs de l'Ancien Régime. Début 1825, toujours méconnu et désireux de gloire, Balzac s'associe à un libraire et achète une imprimerie : il fréquente ainsi les milieux de l'édition, de la librairie, dont il dressera d'ailleurs une satire féroce et précise dans Illusions perdues. Son affaire se révèle un immense échec financier : il croule sous une dette s'élevant à cent mille francs[27], [28]. Rembourser la dette sera pour lui un souci perpétuel.

Après cette faillite, Balzac revient à l'écriture, pour y connaître enfin le succès : en 1829, il offre au public la Physiologie du mariage, qui fait partie des «études analytiques», et le roman politico-militaire les Chouans. (Ce roman est le plus souvent qualifié de roman historique, ce qui n'est pas particulièrement exact : Balzac n'a pas la neutralité de l'historien, il se place contre la chouannerie) [29], [30]. Ces réussites sont les premières d'une longue série, jalonnée d'œuvres nombreuses et denses : la production de Balzac est l'une des plus prolifiques de la littérature française. Il continue de voyager et de fréquenter les salons, surtout celui de la duchesse d'Abrantès, avec laquelle il a commencé une orageuse liaison en 1825 ainsi qu'à qui il tient lieu aussi de conseiller et de correcteur littéraire[31]. La dédicace de la Femme abandonnée s'adresse à elle[32].

Balzac devient assez vite un homme à la mode. [33].

En 1832, intéressé par une carrière politique, et sous l'influence de la duchesse de Castries, il fait connaître ses opinions monarchistes et catholiques dans le journal légitimiste le Rénovateur. Il repose sa doctrine sociale sur l'autorité politique et religieuse, en contradiction totale avec ses opinions d'origine, forgées avec son amie Zulma Carraud, une ardente républicaine : [34].

En janvier 1833, il débute sa correspondance avec la comtesse Hańska, une admiratrice polonaise. Il ira la voir plusieurs fois, en Suisse, en Saxe et même en Russie. Cette correspondance s'échelonne sur dix-sept ans, réunie après sa mort sous le titre Lettres à l'étrangère. [35].

De 1830 à 1835, il publie de nombreux romans, mais également des nouvelles et des contes, traçant les grandes lignes de la Comédie humaine. Les «études philosophiques» qu'il définit comme la clé servant à comprendre la totalité de la Comédie humaine [36] ont pour base la Peau de chagrin (1831), Louis Lambert (1832), Séraphîta (1835), la Recherche de l'absolu (1834. Les scènes de la vie privée qui inaugurent la catégorie «études de mœurs» de son œuvre débutent avec Gobseck (1830), la Femme de trente ans (1831), et la construction de «l'édifice», dont il expose le plan dès 1832 à sa famille avec un enthousiasme fébrile [37], se poursuit avec les scènes de la vie parisienne dont fait partie Le Colonel Chabert (1832-35). Il aborde en même temps les scènes de la vie de province avec le Curé de Tours (1832) et Eugénie Grandet (1833), mais aussi les scènes de la vie de campagne avec le Médecin de campagne (1833), dans lequel il expose un dispositif économique et social de type Saint-simonien[38].

Ainsi prend forme «le grand dessein» qui, loin d'être une simple juxtaposition d'œuvres compilées a posteriori, se développe instinctivement au fur et à mesure des rédigés de Balzac, [39]. Ses retouches maniaques et ses inspirations du moment lui font changer titre et nom de personnages à mesure que paraissent les œuvres. L'auteur y trouve des cousinages spontanés et revient en arrière pour leur assigner définitivement une place dans la totalité. Par exemple : Félix de Vandenesse «reparaît» dans Une fille d'Ève (1838-1839, tandis qu'il est déjà apparu en 1836 dans le Lys dans la vallée.

Le Père Goriot marque l'étape principale dans la construction de la Comédie humaine. Avec le retour de protagonistes déjà connus, Balzac va désormais lier entre eux les récits, en employant plusieurs fois les mêmes figures, creusant leur personnalité. La technique des personnages reparaissants, qui est une caractéristique majeure de la Comédie humaine, sera mise au point dès ce moment-là, en même temps que l'idée du cycle romanesque «faisant concurrence à l'état civil». Il précise son projet, en 1834, dans une lettre à Ewelina Hańska, où il semble ébaucher de l'avant-propos de la Comédie humaine : «Je crois qu'en 1838, les trois parties de cette œuvre gigantesque seront, sinon parachevées, du moins juxtaposées et qu'on pourra juger la masse». Balzac y décrit les trois étages de l'édifice. «les Études de mœurs, représenteront les effets sociaux, (…) la seconde assise est les Études philosophiques, car après les effets viendront les causes (…). Puis, après les effets et les causes viendront les Études analytiques, car après les effets et les causes, doivent se rechercher les principes (…) [40].»

La totalité doit être bien organisé, segmenté en études, pour embrasser du regard toute l'époque et l'enfermer dans une œuvre intitulée en 1837 les Études sociales, puis en 1841, la Comédie humaine, titre suggéré par la Divine Comédie de Dante, quand Balzac signe avec Dubochet, Furne, Hetzel et Paulin un traité pour la publication de toutes ses œuvres réunies[41]..

Mais dès 1835, Balzac porte en lui cette société dont il va explorer toute la complexité. «Walter Scott avait réussi à élever le roman à la dignité de l'histoire, mais n'avait pas songé à relier ses compositions l'une à l'autre. Ici intervient la seconde illumination de Balzac : écrire une histoire complète des mœurs de son temps, histoire dont chaque chapitre sera un roman. Avant de faire concurrence à l'état-civil, en mettant au monde deux ou trois mille personnages, il les a liés les uns aux autres par un ciment social d'hiérarchies et de professions[42].» Par conséquent, les publications se succèdent à un rythme accéléré : le Lys dans la vallée paraît en (1835-1836), puis Histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotteau en 1837, suivi de la Maison Nucingen en 1838. Le Curé de village et Béatrix en 1839, Ursule Mirouët en 1841.

La rédaction d'Illusions perdues couvre de 1837 à 1843.

Balzac milite aussi pour le respect des écrivains. Dans sa célèbre lettre aux écrivains du XIXe siècle, il les exhorte à régner sur l'Europe par la pensée plutôt que par les armes, en leur rappelant que le fruit de leurs rédigés rapporte des sommes énormes dont ils ne bénéficient pas. «La loi protège la terre; elle protège la maison du prolétaire qui a sué; elle confisque l'ouvrage du poète qui a pensé (…) [43].» Il sera finalement entendu. En 1838, avec surtout Victor Hugo, Alexandre Dumas, Frédéric Soulié et George Sand, il fonde la Société des gens de lettres (actuellement sise en l'hôtel de Massa, rue Saint-Jacques à Paris), association d'auteurs conçue pour défendre le droit moral, les intérêts patrimoniaux et juridiques des auteurs de l'écrit[44].. Il en deviendra le président en 1839. Son action, raillée par Sainte-Beuve qui ridiculisait «ce compagnonnage ouvrier et ces maréchaux de France de la littérature qui offrent à l'exploitation une certaine surface commerciale[45].», aura dans le futur un soutien important : Émile Zola, qui poursuivra la tâche.

Le théâtre n'est pas le moyen d'expression le plus naturel d'Honoré de Balzac, mais le genre dramatique est celui qui permet le plus rapidement de se faire de l'argent. Aussi l'endetté perpétuel voit-il dans l'écriture dramatique une source de revenu. Quasiment toutes ses tentatives seront vaines, ne resteront à l'affiche que quelques jours ou seront interdites. Cependant la comédie Mercadet le faiseur obtient un certain succès lors de sa représentation en 1851, non démenti depuis.

Les dernières années et la mort

En 1847 et 1848, Balzac séjourne en Ukraine chez la comtesse Hańska. De plus en plus souffrant, Honoré de Balzac l'épouse à Berditchev le 14 mai 1850 et les époux s'installent à Paris le 21 mai. Mais le docteur Nacquart, qui soigne l'écrivain avec trois confrères pour un œdème généralisé, ne parvient pas à éviter une péritonite, suivie de gangrène[46]. Trois mois plus tard, Balzac meurt le 18 août à 23 heures 30, éreinté par les efforts prodigieux déployés au cours de sa vie et par l'excès de consommation de café. Son œuvre, si abondante et si dense, exigeait un travail vorace. La rumeur voudrait qu'il eût nommé à son chevet d'agonisant Horace Bianchon [47], le grand médecin de la Comédie humaine : il avait ressenti si intensément les histoires qu'il forgeait que la réalité se confondait à la fiction. Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise (division 48), où Victor Hugo prononça un discours en forme d'oraison funèbre. En 1855, la comtesse Hańska publie les Paysans (écrit en 1844 et inachevé). En 1854, Charles Rabou complète et publie le Député d'Arcis (écrit en 1847 et inachevé) et les Petits bourgeois (inachevé) [48]. En 1877 sont publiées ses œuvres complètes, en 24 volumes.

Balzac inventeur du roman moderne

En couvrant l'ensemble des genres, fantastique et philosophique avec la Peau de chagrin, Louis Lambert, Histoire des Treize, Séraphîta, réaliste avec le Père Goriot, Illusions perdues, Splendeurs et misères des courtisanes, poétique avec le Lys dans la vallée, la Grenadière, Balzac a produit une œuvre titanesque qui servira de référence à son siècle et au siècle suivant, donnant ainsi ses lettres de noblesses à un genre (le roman), jusque-là confondu avec le feuilleton populaire. Le Lys dans la vallée a été une référence pour l'Éducation sentimentale de Gustave Flaubert, et la Femme de trente ans a inspiré à Flaubert Madame Bovary[49].

Balzac a produit peu de feuilletons[50]. Si ses œuvres apparaissent dans les journaux en prépublication[51], [52], il a déjà en tête le roman à venir, ou en tout cas une des mille versions qu'il remaniera inlassablement.

L'inventeur du «cycle romanesque» et des «personnages reparaissants» ouvre une voie que des auteurs comme Gide, Zola [53], [54], Proust, Giono[55], [56] suivront à leur tour. Mais ce n'est pas uniquement par le roman qu'il innove, c'est aussi par la variété des formes qu'il adopte : conte, nouvelle, essai, étude, et aussi par le style minutieux qu'on lui reconnaît aujourd'hui. Le style de Balzac est celui de la précision des termes, de la texture des phrases, de la configuration du mot, les nombreuses corrections apportées à ses œuvres montrent qu'il s'attache de près à l'écriture[57]. Selon Bernard Pingaud, le roman balzacien ne ressemble guère à l'amalgame de plat réalisme et de romanesque qu'on a pu accoler à ce nom[58]. D'autres chercheurs trouvent excessif le «réalisme» attribué définitivement à Balzac. Ainsi Marc Fumaroli a-t-il rédigé récemment : «Qu'est-ce qui rend les grands romantiques français, Chateaubriand, Tocqueville, Stendhal, Baudelaire, Flaubert, et le plus encyclopédique d'entre eux, Balzac, si universellement fascinants actuellement? Ils ont vu et montré, comme débarquant, étonnés, d'une autre planète, le monde radicalement fantastique dans lequel nous sommes désormais plongés jusqu'au cou, sans disposer de recul, tandis que ces étrangers chargés d'une longue mémoire se montrèrent d'emblée extralucides, luxe qui nous est refusé[59]..»

Selon Pierre Barbéris, la Comédie humaine est aussi une épopée, «une sorte de chant immense, d'une extraordinaire lucidité» qu'il explique ainsi : «Ce que les poètes, usant d'instruments respectant les traditions, auraient bien voulu écrire : l'épopée du XIXe siècle, c'est Balzac qui l'a rédigé, avec de la prose, avec des héros qui, avant lui, étaient vulgaires, dans des décors qui, avant lui, n'étaient que pittoresques. [60].» Zola avait déjà employé le même terme : «L'épopée moderne, créée en France, a pour titre la Comédie Humaine et pour auteur Balzac.»[61].

L'œuvre est indissociable de la vie de l'auteur. Il faut suivre avec précision chacune de ses folies pour comprendre ce qui nourrissait son «monde[62]». Balzac multiplie déménagements, dettes, amours multiples, emprunts de faux noms, lieux de résidences secrets, séjours dans des châteaux : Saché, Frapesle. Le château de Saché servira de modèle au Lys dans la vallée qui deviendra dans le roman le château de Frapesle, demeure de Laure de Berny[63], [64]. Balzac fréquente aussi des banquiers, il voyage en Italie, se bat avec des problèmes d'argent, avec la presse et la critique littéraire. Ainsi construit-il son édifice imaginaire en rendant la réalité plus subtile qu'aucun réaliste ne l'a fait avant lui. Il est capable d'étudier les mille facettes d'un personnage, d'un milieu, d'une situation, de les transposer, de les remodeler et de les restituer plus vrais que nature. Engels disait qu'il avait plus appris sur la société du XIXe siècle dans Balzac que dans l'ensemble des livres des historiens, économistes et statisticiens professionnels[65].

L'auteur de la Comédie humaine est en fait le plus balzacien de tous ses personnages. Il vit lui-même leur propre vie jusqu'à épuisement. Comme pour Raphaël dans la Peau de chagrin, chacune de ses œuvres lui demande un effort si énorme qu'elle rétrécit inexorablement son existence, qui fut particulièrement courte.

La Comédie Humaine n'est pas uniquement cette «concurrence à l'état civil» dont se réclamait l'auteur. C'est aussi une révolte :

«Le «monarchisme» balzacien s'inscrit à l'évidence en premier lieu comme un refus : de la société bourgeoise, de sa vision du monde, de son capitalisme conquérant, des nouvelles ambitions de carrières par elle génèrées.»

— Jean-Claude Lebrun dans l'Humanité[66].

En effet, Balzac, théoriquement partisan d'une société divisée en classes immuables, n'aime que les personnages qui ont un destin. L'être balzacien par excellence est celui de l'excès. «Lire Balzac, à cet égard, suppose tout un apprentissage qui vaut pour d'autres que Balzac : un créateur dit encore plus, ou toujours autre chose que ce qu'il voulait dire (…). Chacun sait que ce gros homme entendait faire une œuvre de défense et illustration des valeurs de défense sociale, ou alors de l'ordre moral, et qu'il a dressé, en fait, le plus formidable acte d'accusation qui ait jamais été lancé contre une civilisation[67].»

Tous ceux auxquels l'auteur s'est visiblement attaché sont des révoltés (Calyste du Guénic dans Béatrix, Lucien de Rubempré[68] dans Illusions perdues), des hors-la-loi (Vautrin, De Marsay dans Histoire des Treize), ou des bolides humains qui traversent avec violence de haut en bas ou de bas en haut les étages de la hiérarchie sociale (Eugène de Rastignac, Coralie ou Esther dans Illusions perdues et Splendeurs et misères des courtisanes, Birotteau dans César Birotteau, le musicien extravagant Gambara, la femme «emmurée» dans la Grande Bretèche) [69]. Qu'il quitte une classe inférieure pour se hisser dans les hautes sphères ou quoiqu'il tombe du plus haut rang pour sombrer dans la misère ou le crime, le personnage est un défi permanent.

«J'aime les êtres exceptionnels, rédigé Balzac à George Sand, j'en suis un. Il m'en faut d'ailleurs pour faire ressortir mes êtres vulgaires et je ne les sacrifie jamais sans obligation. Mais ces êtres vulgaires m'intéressent plus qu'ils ne vous intéressent. Je les grandis, je les parfaitise, en sens inverse, dans leur laideur ou leur bêtise. Je donne à leurs difformités des proportions effrayantes ou grotesques. [70]»

La création du personnage balzacien se fait en trois étapes. Initialement, Balzac part de gens connus ou de personnages livresques, puis il change tout et enrichit le portrait d'éléments empruntés à d'autres modèles. Marie d'Agoult sert ainsi de base à Béatrix. [70]. Dans la seconde étape, «il est guidé non plus par un désir de transposition littéraire, mais par les exigences intrinsèques à l'œuvre[71]». Comme un peintre prend du recul pour mieux voir son tableau, il ajoute une touche pour donner plus de relief à l'œuvre. Dans la troisième étape, il «déforme le personnage comme dans une hallucination[70]» pour en faire l'incarnation d'une idée. Gobseck incarne la Puissance de l'Or, Goriot l'Amour Paternel, César Birotteau la Probité.

Balzac est fortement influencé par Hoffmann qu'il est le premier à faire paraître dans la Revue de Paris en 1829[72]. Il rend hommage à l'écrivain allemand qu'il admire «parce qu'il refuse le classicisme bourgeois et la littérature roucoulante des ex-censeurs de l'Empire[73].». La trace d'Hoffmann est d'ailleurs décelable dans plusieurs contes philosophiques de Balzac. Ainsi Maître Cornélius, publié en 1831 dans la Revue de Paris, doit quelque chose à Mademoiselle de Scudéry qu'Henri de Latouche avait traduit en se l'appropriant sous le titre Olivier Brusson dès 1824[74].

Mais bientôt, la publication massive de traductions des contes d'Hoffmann et la mode qui en découle, détournent Balzac d'un genre qu'il estime galvaudé[75]. Dans un article paru dans la Caricature le 16 février 1832, il sait gré aux auteurs des Contes bruns, (Philarète Chasles et Charles Rabou), de n'avoir pas utilisé le mot «fantastique» : «programme malsain d'un genre qu'on a déjà trop usé par l'abus du nom seulement». L'auteur de la Comédie humaine invente un fantastique nouveau, non pas comme genre littéraire, mais comme la naissance de la réalité. C'est dans le réel que le mystère et l'horreur de la Peau de chagrin se dévoilent, le fantastique échappe à la présence de tout objet magique, il se nourrit du réel et tient à la nature des situations, des lieux et des personnages. Avec «son» fantastique Balzac dessille les yeux du lecteur et le contraint à regarder mieux ce qui est . Dans Massimilla Doni il parle sans détour de l'amour purement physique, dans Sarrasine[76], il aborde la réalité du castrat, dans Gambara, il présente l'envers de la création musicale dans sa folie, dans Séraphîta, il traite la question de l'androgyne, ange et ange déchu. C'est par le fantastique que son réalisme atteint au «surréel» philosophique[77].

Mysticisme et ésotérisme balzacien

«Balzac regroupait sous le terme philosophique un dispositif d'idées mêlant : l'ésotérisme, l'occultisme, les facultés visionnaires, l'intuition prophétique, l'action métapsychique dont il pousse l'effet dans le sens du réalisme fantastique, nous serions presque tentés de dire : de la science-fiction[78].»

En effet, le mysticisme qui imprègne les Études philosophiques (Louis Lambert, les Proscrits, Jésus-Christ en Flandre, Séraphîta, la Recherche de l'absolu, mais aussi d'autres ouvrages de la Comédie humaine (Ursule Mirouët) mêle l'influence de Swedenborg, théologien et voyant suédois – que Balzac avait étudié dès 1825 et dont il poussa l'influence jusqu'à fréquenter ensuite des sectes marténistes (issues du théologien danois luthérien Hans Lassen Martensen[79] –, à celle du magnétisme animal du médecin allemand Franz-Anton Mesmer[80], tendance qui n'était pas antinomique avec le catholicisme respectant les traditions transcendé par Balzac. «J'écris à la lueur de deux vérités éternelles : la religion, la monarchie, deux obligations que les événements proclament (…). En quoi les phénomènes cérébraux et nerveux qui démontrent l'existence d'un nouveau monde moral dérangent-ils les rapports entre les mondes et Dieu ? En quoi les dogmes catholiques en seraient-ils ébranlés [81]?». Balzac était, en quelque sorte, en règle avec l'Église catholique, ce qui n'empêcha pas Rome de le mettre à l'Index en 1841 et de l'y laisser longtemps, non pour son mysticisme peu orthodoxe, mais parce qu'il avait rédigé énormément de romans d'amour[82].

Les demeures de Balzac font partie intégrante de la Comédie humaine, Balzac s'était identifié, à ses personnages préférés : ceux qui passaient d'une mansarde à un hôtel spécifique de grand luxe : Lucien de Rubempré dans Illusions perdues, ceux qui installaient des demeures secrètes pour des créatures de rêve : la Fille aux yeux d'or[83], ceux qui passaient de la ruine la plus définitive à la fortune la plus immense (la Peau de chagrin), ceux qui étaient grevés de dettes, comme lui : Anastasie de Restaud dans le Père Goriot. «Chaque personnage balzacien est le double de son créateur : il triomphe ou il échoue, il succombe pour détourner le sort[84].». Mais on ne peut dire avec exactitude dans quel sens fonctionnait l'inspiration de l'auteur, de quelle façon il digérait ce qu'il avait vécu ou bien s'il poursuivait par mimétisme les folies des grandes figures de son œuvre[85]. En tout cas l'imagination commandait et l'œuvre est là pour compenser la déraison[86].

En 1826, Balzac se réfugie chez Henri de Latouche, rue des Marais-Saint-Germain[87] (aujourd'hui rue Visconti), où le rez-de-chaussée offre un espace assez vaste pour installer un imprimerie. Latouche, bon prince, lui aménage aussi une garçonnière au premier étage où l'écrivain peut recevoir Madame de Berny[88].

Mais particulièrement vite, l'entreprise échoue. Alexandre Deberny prend la direction de l'affaire dont il sauve une partie. Il est le sixième des neuf enfants de Laure de Berny, il supprimera sa particule. Il sauve du désastre la fonderie de caractères qui prospérera jusqu'au XXe siècle. Elle devient la très célèbre fonderie Deberny & Peignot, qui disparaîtra le 31 décembre 1972[89]. «Alexandre de Berny (1809-1882) est Saint-Simonien, il est aussi un des organisateurs des retraites ouvrières et il institue, après Leclaire, la participation du personnel aux bénéfices. Balzac lui dédicace néenmoins les Secrets de la princesse de Cadignan avec sa particule «À mon cher Alexandre de Berny»[90].»

Mais Balzac, assailli par ses créanciers, laisse le cousin Sédillot régler la faillite alors que son beau-frère Surville loue pour lui un logement au n° 1 de la rue Cassini, dans le quartier de l'observatoire de Paris reconnu à l'époque comme «le bout du monde» et qui inspirera probablement l'environnement géographique de l'Histoire des Treize. Latouche, qui a en commun avec Balzac le goût du mobilier[91], participe activement à la décoration des lieux, choisissant, comme pour la garçonnière de la rue Visconti, de couvrir les murs d'un tissu bleu à l'aspect soyeux. Balzac oublie ses dettes pour se lancer dans un aménagement fastueux, avec des tapis, une pendule à piédestal en marbre jaune, une bibliothèque d'acajou remplie d'éditions précieuses. Son cabinet de bain en stuc blanc (murs et baignoire) est éclairé par une fenêtre en verre dépoli de couleur rouge qui inonde les lieux de rayons roses[92]. Le train de vie de Balzac est à l'avenant : costumes d'une élégance recherchée, objets précieux. Le fidèle Latouche s'endette lui-même pour aider son ami à réaliser sa «vision du luxe oriental» en agrandissant par achat successifs le logement qui deviendra un charmant pavillon[93]. C'est dans ce lieu que naîtront : les Chouans en premier lieu intitulé le Dernier Chouan, puis la Physiologie du mariage, la Peau de chagrin, les Scènes de la vie privée, la Femme de trente ans, le Curé de Tours, Histoire des Treize, la Duchesse de Langeais inspiré en partie par le couvent des Carmélites, proche de la rue Cassini. Mais en particulier Balzac jettera pendant ces années-là les première bases de la Comédie humaine.

La rue des Batailles se trouvait à Paris, elle se nomme aujourd'hui avenue d'Iéna.

Le train de vie fastueux de la rue Cassini a toujours augmenté les dettes de Balzac. Il a accumulé orfèvrerie et objets précieux dont la célèbre canne à pommeau d'or ciselée avec ébullitions de turquoises et de pierres précieuses[94]. Delphine de Girardin dans son roman la Canne de Monsieur Balzac, 1836, feint de croire qu'il s'agit d'une canne-fée et Balzac rédigé à la comtesse Hańska : «Ce bijou menace d'être européen… Si on vous dit dans vos voyages que j'ai une canne fée, qui lance des chevaux, fait éclore des palais, crache des diamants, ne vous étonnez pas et riez avec moi[95]».

Balzac est par conséquent sans le sou, malgré tout l'argent qu'il a gagné avec son énorme production littéraire. Les créanciers et la garde nationale le pourchassent toujours au point qu'il doit se réfugier dans le village de Chaillot (quartier de Chaillot), dans un appartement qu'il loue sous le nom de «veuve Durand[96]». On n'y entre qu'en donnant un mot de passe, il faut traverser des pièces vides, puis un corridor pour accéder au cabinet de travail de l'écrivain. Pièce richement meublée, avec des murs matelassés, qui ressemble étrangement au logis secret de la Fille aux yeux d'or, dont le manuscrit est transmis à la comtesse Hańska par les soins du prince Alfred de Schönburg, envoyé extraordinaire de Ferdinand Ier auprès de Louis-Philippe, qui se risque dans «l'antre» de l'écrivain[97]. Là, Balzac travaille jour et nuit à l'achèvement de son roman le Lys dans la vallée, dont il a rédigé la majeure partie au château de Saché et dont il retouchera les épreuves d'imprimerie un très grand nombre de fois. En même temps, il rédigé Séraphîta qui lui donne énormément de mal : «(…) à peu près depuis vingt jours, j'ai travaillé constamment douze heures à Séraphîta. Le monde ignore ces immenses travaux ; il ne voit et ne doit voir que le résultat. Mais il a fallu dévorer tout le mysticisme pour le formuler. Séraphîta est une œuvre dévorante pour ceux qui croient. Malheureusement, dans ce triste Paris, l'Ange a la chance d'apporter le sujet d'un ballet[98].»

Dans le château de Saché à Saché en Touraine où il séjourna de 1830 à 1837, chez son ami Jean de Margonne[99]. Balzac écrivit surtout le Père Goriot, Illusions perdues et la Recherche de l'absolu. La vallée de l'Indre, ses châteaux et sa campagne douce serviront de cadre au roman le plus poétique de Balzac le Lys dans la vallée (on le surnomme le château du Lys). Dans le musée de Saché, on trouve quelques portraits de Balzac (un par Louis Boulanger), et la chambre de l'écrivain restée en l'état au deuxième étage.

La maison des Jardies et la Légende des Ananas

Balzac achète la maison des Jardies à Sèvres en 1837 non pas pour y cultiver des ananas comme l'a prétendu Théophile Gautier[100], mais pour vendre aux habitants de la capitale des parcelles à lotir dans les terrains qu'il prend ensuite, non loin de la voie de chemin de fer qui vient d'être créée entre Paris et Versailles. Malheureusement, toujours poursuivi par ses créanciers, il doit s'enfuir dès 1840. L'unique trace qu'il ait laissée de son passage est un buffet rustique.

Léon Gozlan[101], et Théophile Gautier[102] ont été témoins de la folie des grandeurs de Balzac qui a en premier lieu voulu transformer la maison en palais avec des matériaux précieux, [103] et qui a vaguement fait allusion à des plantations d'ananas. Mais cette anecdote reste une légende déformée et augmentée car en effet Balzac rêvait d'arbres et de fruits tropicaux. Mais une fois toujours, recherché à la fois par la garde nationale et par les huissiers, l'écrivain n'a pas le loisir de mettre ses projets à exécution et doit se réfugier à Passy[104].

Sous le nom de «Madame de Breugnol», Balzac s'installe rue Basse à Passy (actuellement rue Raynouard) dans un logement à deux issues où on ne pénètre qu'en donnant un mot de passe. Madame de Breugnol, de son vrai nom Louise Breugniol, existait réellement. Elle tient lieu de gouvernante à l'écrivain et introduit chez lui les visiteurs «sûrs» comme le directeur du journal l'Époque auquel Balzac doit livrer un feuilleton. L'écrivain vivra sept ans dans un appartement de cinq pièces localisé en rez-de-jardin du bâtiment. L'emplacement est particulièrement commode pour rejoindre le centre de Paris en passant par la barrière de Passy via la rue Berton, en contrebas. Balzac apprécie le calme du lieu et le jardin fleuri où il cueille des bouquets de violettes et de lilas. C'est ici que sa production littéraire est la plus abondante. Dans le petit cabinet de travail (qui subsiste toujours «en l'état» dans la maison devenue musée), on trouve Balzac vêtu de sa légendaire robe de chambre blanche, avec pour tout matériel une petite table, sa cafetière… et sa plume[105].

André Maurois considère qu'il y a, à cette époque-là, deux êtres en Balzac : «L'un est un gros homme qui semble vivre dans le monde humain ; qui se querelle avec une mère, une sœur ; qui a des dettes et craint les huissiers ; qui cultive en même temps des amours épistolaires avec une comtesse polonaise et des amours ancillaires avec une maîtresse servante. L'autre est le créateur d'un monde, aime les jeunes femmes aux blanches épaules, (…) éprouve et comprend les sentiments les plus délicats ; et mène, sans s'occuper des misérables questions d'argent, une existence fastueuse. Le Balzac humain subit les petits bourgeois de sa famille ; le Balzac prométhéen fréquente les illustres familles qu'il a lui-même découvertes[106].»

Dans la maison de Passy, il rédigé entre autres : la Rabouilleuse, Splendeurs et misères des courtisanes, la Cousine Bette, le Cousin Pons, et remania la totalité de la Comédie humaine.

La maison de Passy, devenue actuellement la maison de Balzac, a été transformée en musée en hommage à ce géant de la littérature. On y trouve ses documents, manuscrits, lettres autographes, éditions rares, et quelques traces de ses excentricités comme la fameuse canne à turquoises, et sa cafetière avec les initiales «HB». Outre l'appartement de Balzac, le musée occupe trois niveaux et couvre sur plusieurs pièces et dépendances jadis occupées par d'autres locataires. Une Généalogie des personnages de La Comédie humaine est à la disposition du public. Sous forme d'un tableau long de 14, 50 m où sont référencés 1 000 personnages sur les 6 000 que compte la Comédie humaine. On peut en acheter une copie repliable.

Balzac a une idée fixe : épouser la comtesse Hańska et aménager pour sa future femme un palais digne d'elle. Pour cela, le 28 septembre 1846, il achète (avec l'argent de la comtesse) la Charteuse Beaujon, une maison de la rue Fortunée, actuellement dénommée «rue Balzac». Il la décore selon ses habitudes avec une splendeur qui enchante son ami Théophile Gautier[107], mais cette décoration lui prend tout le temps qu'il devrait consacrer à l'écriture. D'ailleurs, Balzac n'a plus le goût d'écrire. Il lui faudra aller à Wierzchownia, en Ukraine pour retrouver son élan et produire le deuxième épisode de l'Envers de l'histoire contemporaine, la Femme auteur. Mais, de retour à Paris, c'est un Balzac à bout de force qui entame dès 1848 les Paysans et le Député d'Arcis, romans restés inachevés à sa mort[108]. C'est d'ailleurs ce «palais» de la rue Fortunée qui aurait dû être le musée Balzac si le bâtiment n'avait été détruit et les collections dispersées.

L'entourage entier de Balzac a servi de modèle à ses personnages, y compris lui-même dont on retrouve l'autoportrait dans de nombreux ouvrages. Comme peintre de son temps, il a produit, avec la Comédie humaine, une galerie de portraits qu'on a énormément cherché à comparer avec les originaux.

Balzac a probablement puisé ses modèles de banquier (Nucingen) dans les acteurs de la Haute banque de l'époque dont Georges Humann faisait partie[109], son modèle de parfumeur Birotteau dans d'illustres prédécesseurs comme Jean Marie Farina[110], mais également dans un fait divers d'époque concernant un certain Bully[111].

Dans Béatrix on trouve des allusions assez claires à Marie d'Agoult (le personnage de Béatrix de Rochefide), qui se mit à haïr Balzac après la parution du roman où elle crut se reconnaître[112]. Dans le même roman, George Sand est évoquée dans le personnage de Félicité des Touches, probablement Delphine de Girardin dans celui de Sabine, et Franz Liszt[113] dans celui de l'amant de la marquise de Rochefide : le musicien Conti.

L'auteur a fréquemment mis des épisodes de sa vie privée en filigrane, surtout dans le Lys dans la vallée où on reconnaît idéalement Laure de Berny à laquelle il a dédié l'ouvrage. Quant à Balzac lui-même, on le devine sans peine sous les traits de Félix de Vandenesse. «Le Lys dans la vallée est un œuvre autobiographique où Balzac transpose sa liaison avec Madame de Berny. Il en donne les clefs dans une lettre à Madame Hanska du 22 août 1836 où il évoque la céleste créature dont Madame de Mortsauf est une pâle épreuve, et le roman, cette couronne que quinze ans avant je lui avais promise[114]..». On le reconnaît aussi dans le personnage de Louis Lambert : «Les traits d'autobiographie ne sont pas rares dans la Comédie humaine, mais aucun roman n'est plus autobiographique que Louis Lambert (…) depuis les souvenirs d'une enfance et d'une adolescence malheureuse, jusqu'aux développements extrêmes d'une pensée philosophique et mystique[115]».

On a cru voir Lamartine dans le grand poète Canalis de Modeste Mignon, ou encore Victor Hugo dans le poète Nathan qu'on retrouve dans de nombreux ouvrages : Illusions perdues, Béatrix, la Rabouilleuse, Splendeurs et misères des courtisanes, Modeste Mignon, la Peau de chagrin, écrivain et poète qui connaît une ascension rapide dans le monde littéraire. Il pourrait aussi être d'Arthez, écrivain devenu célèbre dans les Secrets de la princesse de Cadignan, et qui est aussi homme politique et engagé. Mais également peut-être dans la Cousine Bette[116]. Le couple Hulot pourrait être une transposition du ménage de Victor Hugo (Hector Hulot) et d'Adèle Foucher (Adeline Fischer).

La duchesse de Castries aurait servi de modèle à Antoinette de Langeais dans le roman la Duchesse de Langeais[117] et la duchesse d'Abrantès aurait elle-même servi de modèle à la fois à la Vicomtesse de Beauséant dans la Femme abandonnée, ainsi qu'à la duchesse de Carigliano dans la Maison du chat-qui-pelote. Balzac rédigeait la Maison à Maffliers, près de L'Isle-Adam en 1829, tandis que la duchesse d'Abrantès séjournait chez les Talleyrand-Périgord dans le même lieu. Mais cette dernière affirmation reste une supposition prudente[118].

Mais il faut se garder de rapprochements réducteurs car les personnages de Balzac sont fréquemment composites. Ainsi a-t-on énormément vu Eugène Delacroix derrière Joseph Bridau, le peintre débutant de la Rabouilleuse, probablement à cause de la description physique du garçon (Delacroix était petit et il avait une grosse tête). Il est même prénommé Eugène Bridau dans Entre savants[119]. Mais le Bridau de la Rabouilleuse est aussi un reflet de Balzac, enfant mal aimé par sa mère[120].

En réalité, Balzac a «épongé» chaque goutte de vie, réunit les faits dans un ordre particulièrement personnel, et s'il s'est inspiré de faits divers comme dans César Birotteau, la totalité est toujours habilement malaxé, reconstruit et du coup chaque figure devient un puzzle.

La liste des liaisons amoureuses de Balzac est d'autant plus impressionnante qu'il n'était pas beau, pas riche et que la majorité de ses conquêtes le finançaient ou l'abritaient lorsqu'il était poursuivi par la police. À vrai dire, à l'exception de Laure de Berny qui sert de modèle à Madame de Mortsauf et de Marie du Fresnay, ce sont presque toujours les femmes qui ont fait appel à lui en premier. Sous forme de lettres d'admiratrice : la Comtesse Hanska[121], la Duchesse de Castries[122], Caroline Marbouty[123] ou sous forme d'invitations répétées et insistantes : la Comtesse Guidoboni-Visconti (née Lovell), issue de la plus ancienne gentry anglaise, Olympe Pélissier, et aussi sa simple «amie» Zulma Carraud mariée à un homme particulièrement âgé et qui volait sans relâche au secours d'un écrivain pour lequel elle nourrissait probablement de tendres sentiments[124].

La plupart de ces femmes ont été «transposées» en personnages de la Comédie humaine. Le portrait d'Eugénie Grandet est probablement celui de Marie du Fresnay dont il eut une fille appelée (Marie-Caroline) [125]. Le personnage de Dinah de la Baudraye dans la Muse du département est inspiré de Caroline Marbouty qui s'est déguisée en homme pour voyager avec Balzac en Italie. Vexée par la vision que l'écrivain donnait d'elle – une pâle imitation de George Sand –, Caroline a publié sous le pseudonyme de Claire Brunne un roman vengeur avec un portrait peu flatteur de Balzac[126]. La comtesse Guidoboni-Visconti qui sauve Balzac au moment où on vient l'arrêter chez elle pour dettes[127], en payant la somme demandée par la police, a «posé» pour le personnage de Lady Dudley du Lys dans la vallée[128], avec un certain goût du jeu. Car si elle avait le feu et la passion du personnage, elle était plus généreuse et moins perverse. La Duchesse de Castries à laquelle Balzac dédicace l'Illustre Gaudissart, une pochade qu'elle juge indigne de son rang – un des plus anciens blasons du faubourg Saint-Germain –, retrouve avec satisfaction son portrait dans la Duchesse de Langeais, du moins le croit-elle. Quant à Olympe Pélissier, c'est un mélange de l'ensemble des demi-mondaines qui traversent la Comédie humaine sans grande souffrance (Florine, Tullia). Elle est la maîtresse d'Eugène Sue en 1847 avant d'épouser Gioacchino Rossini. La scène de chambre de la Peau de chagrin a été jouée par Balzac lui-même chez Olympe[129] mais celle-ci ne ressemble en rien à Fœdora, brillante et moqueuse, et elle aura toujours avec Balzac des rapports amicaux et bienveillants.

La presse n'a pas été tendre avec Balzac[130] qui, dans ses romans, la provoquait en l'égratignant volontiers. Dans Illusions perdues, l'écrivain fait dire aux sages du Cénacle, quand Lucien de Rubempré annonce qu'il va «se jeter dans les journaux»

«Gardez-vous en bien, là serait la tombe du beau, du suave Lucien que nous aimons (…). Tu ne résisteras pas à la constante opposition de plaisir et de travail qui se trouve dans la vie des journalistes ; et résister au fond, c'est la vertu. Tu serais si enchanté d'exercer le pouvoir, d'avoir le droit de vie et de mort sur les œuvres de la pensée, que tu serais journaliste en deux mois. Être journaliste, c'est passer proconsul dans la république des lettres. Qui peut tout dire, arrive à tout faire ! Cette maxime est de Napoléon et se comprend.»

Ce qui est tout de même en contradiction avec la puissante envie de Balzac de devenir maître du monde littéraire et politique, grâce à son association le Cheval rouge[131]. En contradiction aussi avec ses deux entreprises de presse malheureuses : la Chronique de Paris (1835) et plus tard la Revue parisienne (1839).

Il n'empêche que plus le succès de Balzac grandit auprès du public – «Avec la Physiologie du mariage, puis la Peau de chagrin, Balzac est dès 1829 un auteur à la mode[132]» –, plus la critique se fait dure, injuste, et fréquemment mesquine, puisque son acharnement continue après sa mort.

Comme le note André Maurois dans l'épilogue de Prométhée ou la vie de Balzac :

«Tous les grands monuments jettent de l'ombre ; il y a des gens qui ne voient que l'ombre. Les naturalistes reconnurent (à tort) en lui un ancêtre, quoique Zola crut discerner «une fêlure du génie» dans la politique et la mystique de Balzac. Émile Faguet, en 1887, lui reprochait ses idées de clerc de notaire de province et les vulgarités de son style[133]»

Dès 1856, Léon Gozlan, qui a succédé à Balzac à la présidence de la Société des gens de lettres après Victor Hugo, témoigne de l'acharnement post mortem des critiques littéraires et en particulier des universitaires qui finiront par avouer leur erreur quelques années plus tard :

«Les journaux, il y a quelques douze ou quinze ans, se sont énormément occupés de Balzac, mais ils l'ont fait comme ils font tout, c'est-à-dire vite et sans réflexion. Ils ne parlèrent que de ses cheveux, de ses bagues et de sa canne. Il fut le lion de la quinzaine, mettons de l'année, puis ils le laissèrent après l'avoir grossi, exagéré et exorbitantment enflé. Il faut le dire, c'est cette caricature de l'homme extraordinaire qui est restée dans l'esprit de la génération[134].»

En 1835, Balzac apprend que le journal la Chronique de Paris, une feuille royaliste, est à vendre, et il l'achète – comme à son habitude –, avec des fonds qu'il ne possède pas[135]. L'entreprise, qui aurait parue dramatique à tout autre, remplit de joie un Balzac qui construit aussitôt ses «châteaux en Espagne». Tout est simple : Gustave Planche se chargera de la critique littéraire, Théophile Gautier, dont Balzac apprécie le jeune talent, fera partie de la rédaction. Le jeune romancier, particulièrement impressionné par Balzac[136], promet des articles.

Lorsque enfin la Chronique de Paris parait le (1er janvier 1836), l'équipe comprend des plumes importantes : Victor Hugo, Gustave Planche, Alphonse Karr, Théophile Gautier ; pour les illustrations, on a Henri Monnier, Grandville et Honoré Daumier. Balzac se réserve la politique (puisque le journal est un outil de pouvoir) et apportera aussi des nouvelles. En réalité, si les membres de la rédaction festoient énormément chez Balzac, bien peu d'entre eux tiennent leurs engagements. Balzac rédigé la Chronique quasiment à lui tout seul. Il y publie des textes qu'on retrouvera plus tard dans la Comédie humaine, remaniés cent fois selon son habitude[137] : l'Interdiction, la Messe de l'athée, Facino Cane.

Quant aux articles politiques signés de sa main, voici un extrait de celui paru le 12 mai 1836 :

«Monsieur Thiers n'a jamais eu qu'une seule pensée : il a toujours songé à Monsieur Thiers (…). Monsieur Guizot est une girouette qui, malgré son incessante mobilité, reste sur le même bâtiment[138].»

Au début, le journal a un grand succès. Les nouveaux abonnés affluent et la Chronique aurait pu réussir si Balzac n'avait été obligé de livrer, en même temps, à ses éditeurs (Madame Béchet, et Werdet) les derniers volumes des Études de mœurs, s'il n'avait pas, d'autre part, fait faillite dans une autre entreprise chimérique lancée avec son beau-frère Surville, et s'il n'avait eu sur les bras un procès contre François Buloz à propos du Lys dans la vallée[139], [140]. Arrêté par la Garde nationale, conduit à la maison d'arrêt (dont l'éditeur Werdet le fit sortir assez rapidement), il est désormais découragé. Menacé d'être mis en faillite, il décide d'abandonner la Chronique.

L'expérience ruineuse de la Chronique de Paris aurait dû décourager Balzac à jamais de toute entreprise de presse. Mais en 1839, Armand Dutacq, directeur du grand quotidien le Siècle et initiateur du roman feuilleton avec Émile de Girardin, lui offre de financer une petite revue mensuelle. Aussitôt Balzac imagine la Revue parisienne, dont Dutacq serait administrateur et avec lequel il partagerait les bénéfices. L'entreprise est censée servir les intérêts du feuilletoniste Balzac à une époque où Alexandre Dumas et Eugène Sue gèrent habilement le genre dans les quotidiens. Particulièrement à l'aise pour exploiter les recettes du feuilleton, ils utilisent, mieux que Balzac, le principe du découpage et du suspens. L'auteur de la Comédie humaine se lance dans la compétition, rédigeant quasiment seul pendant trois mois une revue qu'il veut aussi littéraire et politique[141]. Il publie entre autres Z. Marcas (le 25 juillet 1840), qui sera intégré à la Comédie humaine en août 1846 dans les Scènes de la vie politique.

Outre ses attaques contre le régime monarchique, la Revue parisienne se distingue par des critiques littéraires assez violentes dans l'éloge comme dans la charge. Parmi ses victimes on compte Henri de Latouche avec lequel Balzac est brouillé et qu'il hait désormais[142] :

«Monsieur de Latouche n'a ni l'art de préparer des scènes, ni celui de dessiner des caractères, de former des contrastes, de soutenir l'intérêt[143].»

Et aussi, son ennemi naturel, Sainte-Beuve, dont le Port-Royal fit l'objet d'un véritable déchaînement. Balzac se venge des humiliations passées :

«Monsieur Sainte-Beuve a eu la pétrifiante idée de restaurer le genre ennuyeux. En un point, cet auteur mérite qu'on le loue : il se rend justice, il va peu dans le monde et ne répand l'ennui que par sa plume (…) [144].»

Balzac s'en prend toujours çà et là assez injustement à Eugène Sue mais rend un hommage vibrant à la Chartreuse de Parme de Stendhal, à une époque où, d'un commun accord, la presse restait muette sur ce roman :

«Monsieur Stendhal a rédigé un ouvrage où le sublime éclate de chapitre en chapitre. Il a produit, à l'âge où les hommes trouvent rarement des sujets grandioses, et après avoir rédigé une vingtaine de volumes extrêmement spirituels, une œuvre qui ne peut être appréciée que par les âmes et les gens supérieurs (…) [145].»

Gœthe, s'est montré lui aussi particulièrement admiratif de Stendhal dans les Conversations avec Eckerman.

Mais ceci marque le dernier numéro de la Revue parisienne qui s'éteindra après la troisième parution. Balzac et Dutacq partageront les pertes qui n'étaient d'ailleurs pas particulièrement lourdes. Cependant, une fois toujours, Balzac a toujours échoué dans la presse, et dans les affaires.

Monographie de la presse parisienne

Cette monographie humoristique, par Balzac (1843), a été rééditée par Jean-Jacques Pauvert en 1965, tirant ainsi des oubliettes une analyse complète des composantes de la presse répertoriées par Balzac. On trouve dans ce pamphlet la définition du publiciste, du journaliste, du «rienologue» : «Vulgarisateur, alias : homo papaver, obligatoirement sans aucune variété (…), qui étend une idée d'idée dans un baquet de lieux communs, et débite mécaniquement cette effroyable mixtion philosophico-littéraire dans des feuilles continues[146].». Balzac sait se montrer désinvolte dans la satire.

La préface de Gérard de Nerval est dans le même ton. Dans un style pince-sans-rire, il donne une définition du canard : «information fabriquée colportée par des feuilles satiriques et d'où est né le mot argot «canard» pour désigner un journal[147].»

- Les Chouans, 1829

- La Peau de chagrin, 1831

- Le Chef-d'œuvre inconnu, 1831

- Le Médecin de campagne, 1833

- Eugénie Grandet, 1833

- Histoire des Treize, comprenant :

- La Recherche de l'absolu, 1834, 1839, 1845

- Le Père Goriot, 1835

- Le Colonel Chabert, 1835

- Le Lys dans la vallée, 1836

- La Vieille Fille, 1836

- César Birotteau, 1837 (Histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotteau)

- La Maison Nucingen, 1838

- Béatrix (Balzac) , 1839

- Illusions perdues (I, 1837; II, 1839; III, 1843)

- La Rabouilleuse, 1842

- Modeste Mignon, 1844

- La Cousine Bette, 1846

- Le Cousin Pons, 1847

- Splendeurs et misères des courtisanes, 1838, (Werdet), 1844-1846, (Furne), 1847 (Furne)

- Ursule Mirouët, 1842, (Souverain), 1843, (Furne)

Il existe plusieurs collections des œuvres de Balzac en multiples formats chez divers éditeurs. Par ordre chronologique, on peut citer les éditions Levasseur et Urbain Canel (1829), Mame-Delaunay (1830), Gosselin (1832), Madame Charles-Béchet (1833), Werdet (1837), Charpentier (1839). Une édition illustrée de Charles Furne (20 vol., in-8°, de 1842 à 1852) a réuni l'intégralité de la Comédie humaine en association avec Houssiaux, puis Hetzel, Dubochet et Paulin[148].

- La Comédie humaine

-

- Études de mœurs

-

-

- Scènes de la vie privée

-

- La Maison du chat-qui-pelote, 1830, (Mame-Delaunay), 1839, (Charpentier), 1842 (Furne)

- Le Bal de Sceaux, (idem)

- La Bourse, 1830, (Mame-Delaunay), 1835, (Béchet), 1839, (Charpentier), 1842 (Furne)

- La Vendetta, (idem)

- Madame Firmiani, 1832, (1e éd. Gosselin), 1835, (éd Béchet), 1839, (Charpentier) 1842, (Furne)

- Une double famille, 1830, (1e éd. ), 1842 (Furne)

- La Paix du ménage, 1830, (1e éd. ), 1842, (5e éd. Furne)

- La Fausse maîtresse, 1842, (1e éd. Furne)

- Étude de femme, 1831, (1e éd. Gosselin, 1842, (4e éd. Furne)

- Albert Savarus, 1842, (1e éd. Furne)

- Mémoires de deux jeunes mariées

- Une fille d'Ève

- La Femme abandonnée, 1833, (1e éd. Béchet)

- La Grenadière

- Le Message (1833) éditions Mame-Delaunay

- Gobseck, 1830, (1e édition), 1842 (Furne)

- Autre étude de femme, 1839-1842

- La Femme de trente ans, 1834 (éd. Charles-Béchet), 1842 (Furne)

- Le Contrat de mariage, 1835, (1e éd. ), 1842, (Furne-Hetzel)

- la Messe de l'athée, 1836

- Béatrix, 1839

- La Grande Bretèche, 1832, 1837, 1845

- Modeste Mignon, 1844

- Honorine

- Un début dans la vie, 1844 (1e éd. ), 1845 (Furne).

-

-

- Scènes de la vie de province

-

- Ursule Mirouët

- Eugénie Grandet, 1833

- Pierrette

- Le Curé de Tours, 1832

- La Rabouilleuse, 1842

- Un ménage de garçon, 1842

- L'Illustre Gaudissart, 1833 et 1843

- La Muse du département

- Le Lys dans la vallée, 1836

- Illusions perdues, 1836 à 1843 comprenant :

- Les Deux poètes (1837)

- Un grand homme de province à Paris (1839)

- Ève et David 1843 (les Souffrances de l'inventeur)

-

-

-

- Les rivalités

-

-

-

-

- Scènes de la vie parisienne

-

- Histoire des Treize, comprenant :

- Le Père Goriot, 1835

- Le Colonel Chabert, 1835

- Facino Cane, 1837

- Sarrasine, 1831

- L'Interdiction, 1836

- César Birotteau, 1837 (Histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotteau)

- La Maison Nucingen, 1838

- Pierre Grassou

- Les Secrets de la princesse de Cadignan

- Les Employés ou la Femme supérieure

- Splendeurs et misères des courtisanes, 1838, (Werdet), 1844-1846, (Furne)

- Dans les parents pauvres (classement)

- Un prince de la bohème

- Un homme d'affaires (Esquisse d'homme d'affaires selon nature)

- Gaudissart II

- Les Comédiens sans le savoir

-

-

- Scènes de la vie politique

-

-

-

- Scènes de la vie militaire

-

-

-

- Scènes de la vie de campagne

-

-

- Études philosophiques

- La Peau de chagrin, 1830, 1834, 1837, Furne : 1846

- Jésus-Christ en Flandres

- Melmoth réconcilié, suite de Melmoth, l'homme errant, roman gothique de Charles Robert Maturin

- Le Chef-d'œuvre inconnu, 1831, 1837, (Furne : 1846)

- La Recherche de l'absolu, 1834, 1839, 1845

- Massimilla Doni

- Gambara

- Les Proscrits, 1831[149]

- Louis Lambert

- Séraphîta

- L'Enfant maudit

- Les Marana

- Adieu !, 1830

- Le Réquisitionnaire

- El Verdugo

- Un drame au bord de la mer, 1834, 1835, 1843, 1846

- L'Auberge rouge

- L'Élixir de longue vie, 1831, 1834, 1846

- Maître Cornélius, 1832, 1836, 1846

- Sur Catherine de Médicis, 1836-1844

-

- Études analytiques

- Physiologie du mariage, 1829 (Levasseur), 1846, (Furne)

- Petites misères de la vie conjugale

- Pathologie de la vie sociale comprenant

-

- Ébauches rattachées à la Comédie humaine

Les ébauches rattachées à la Comédie humaine sont des contes, nouvelles, fragments d'histoire ou des essais qui permettent de reconstituer le parcours littéraire d'un auteur prolifique et d'en éclairer les zones d'ombre. En cela, elles ont une valeur historique importante, et quelquefois, une valeur littéraire inattendue. Mais c'est en particulier par ce qu'elles nous apprennent de Balzac et de sa manière d'écrire qu'elles sont précieuses. La totalité de ces manuscrits éparpillés à la mort de l'auteur ont pu être réunis grâce au patient travail de collectionneur du vicomte Charles de Spœlberch de Lovenjoul, et après lui aux «archéologues littéraires» qui ont travaillé à remettre en ordre ainsi qu'à interpréter le sens de ces textes en cherchant ce qui les rattachaient à la Comédie humaine[150]. Ils ont en premier lieu été rassemblés en 1937 par Marcel Bouteron (huit textes), puis Roger Pierrot en 1959 (dix textes), Maurice Bardèche[151]. Énormément de ces textes étaient restés inédits du vivant de l'auteur, d'autres avaient été publiés[152]. En 1950, lors du centenaire de la mort de Balzac, deux textes furent édités scindément : la Femme auteur[153] et Mademoiselle du Vissard[154]. Et de nouveau la Femme auteur et d'autres fragments de la Comédie humaine. La totalité étant publié dans un tome complémentaire de la Pleiade. Quasiment l'ensemble des ébauches mises à jour ont été successivement publiées par Maurice Bardèche dans les Œuvres complètes de Balzac[155], puis en 1968 par Roger Pierrot et J. A. Ducourneau, en respectant les divisions de la Comédie humaine que Balzac avait donné aux vingt-cinq textes et que La Pléiade a aussi respectées.

-

- Publiés après la mort de l'écrivain

- Les Paysans (inachevé)

- Le Député d'Arcis (inachevé), terminé et publié en 1854 par Charles Rabou, selon la promesse qu'il avait faite à Balzac peu avant sa mort. Le texte se compose de trois parties :

- L'Élection 1847

- Le Comte de Sallenauve (inachevé), terminé et publié par Charles Rabou en 1856[156]

- La Famille Beauvisage1854-1855

- Les Petits bourgeois de Paris (inachevé), terminé et publié par Charles Rabou en 1856-1854[156]

- Divers

- La Comédie du diable, 1831

- Les Cent contes drolatiques, 1832 - 1837.

- La Belle Impéria, (conte satirique).

- Le Péché véniel, (idem).

- La Chière nuictée d'amour, 'idem)

- Contes bruns, 1832 en participation avec Philarète Chasles et Charles Rabou

- Peines de cœur d'une chatte anglaise et autres Scènes de la vie privée et publique des animaux - Études de mœurs. 1844 et 1845. Éditions Hetzel.

- Voyage d'un moineau de Paris à la recherche du meilleur gouvernement (signé George Sand mais rédigé par Balzac).

- Les Amours de deux bêtes (Balzac).

- Guide-âne à l'usage des animaux qui veulent parvenir aux honneurs, (Balzac)

- Voyage d'un lion d'Afrique à Paris

- Discours de la girafe au chef des six Osages prononcé le jour de leur visite au jardin du Roi, traduit de l'arabe par l'interprète de la girafe

- Essai sur l'argot 1844 inséré dans la quatrième partie de Splendeurs et misères des courtisanes.

- Voyage de Paris à Java 1832.

- La Chine et les chinois 1842.

Postérité de l'auteur et de son œuvre

Après l'acharnement contre Balzac de la presse, de la critique, et d'universitaires qui poursuivront leur dénigrement après la mort de l'auteur, (Émile Faguet par exemple), la Comédie humaine est saluée comme un chef-d'œuvre par les plus grandes plumes. Dans les premiers à prendre la défense de Balzac, on compte Jules Barbey d'Aurevilly, admirateur de l'écrivain dont il apprécie surtout le Réquisitionnaire. Barbey réplique en 1857 dans le Pays

«Il reste prouvé que Balzac n'est pas uniquement un grand poète, un faiseur dans le sens antique du mot, un vrai génie de création et de découverte, mais que qui plus est il est aussi, et il est en particulier, un penseur d'une force et d'une variété illimitées, qui se joue des généralités les plus hautes et ne se diminue pas dans les aperçus les plus fins. Pour tout dire en un mot, il restera prouvé qu'en hachant n'importe où, une page de Balzac, en tronquant cet ensemble merveilleux d'une page, on aura, avec des teintes nouvelles et l'originalité la plus profonde, quelque chose comme les Caractères de La Bruyère, les Maximes de La Rochefoucauld, les Pensées de Vauvenargues et de Joubert, et les Aphorismes de Bacon.»

— Jules Barbey d'Aurevilly[157]

Hippolyte Taine publie en 1865 une étude intuitive de la Comédie humaine[158], mais aussi plusieurs articles élogieux dans le Journal des débats [159], et dès 1858 Balzac : sa vie, son œuvre, texte qui sera publié de nouveau en 1865 et 1901[160], texte auquel Zola se réfèrera fréquemment, tout en prétendant le contester pour le pur plaisir de la joute. Il déclare dans l'Événement qu'il est : «l'humble disciple de Monsieur Taine[161]».

Émile Zola, dès 1866, débute la publication de ses critiques intitulées Mes Haines titre provocateur, en réalité l'éloge continu de la Comédie humaine[162]. Le 29 mai 1867, à un ami (Anthony Vallabrègues), il rédigé : «Avez-vous lu tout Balzac ? Quel Homme ! Je le relis en ce moment. Il écrase tout le siècle. Victor Hugo et les autres, pour moi, s'effacent devant lui[163].» Quant à la Comédie humaine, il la définit ainsi : «L'épopée moderne, créée en France, a pour titre la Comédie humaine et pour auteur Balzac[164].» Et toujours : «Balzac est à nous, Balzac, le royaliste, le catholique a travaillé pour la république, pour les sociétés et les religions libres de l'avenir[165].»

Parmi les critiques enthousiastes de Balzac on trouve surtout André Gide, François Mauriac, Alain et Roland Barthes : «Balzac, c'est le roman fait homme, c'est le roman tendu jusqu'à l'extrême de son envisageable. C'est en quelque sorte le roman définitif[166].»

Félicien Marceau voit même une étrange similitude phonétique entre En attendant Godot de Samuel Beckett et Le Faiseur de Balzac : «Godeau !… Mais Godeau est un mythe !… Une fable !… Godeau, c'est un fantôme… Vous avez vu Godeau ?… Allons voir Godeau ! (Balzac, Le Faiseur)». Félicien Marceau de conclure : «… qui dira le mystérieux pouvoir des syllabes qui, à plus de deux cents ans de distance, fait écrire à Samuel Beckett : En attendant Godot, ainsi qu'à Balzac sa pièce le Faiseur, où, pendant cinq actes, on ne fait qu'attendre Godeau[167] ?».

«Qu'on le veuille ou non, Balzac est le plus grand des romanciers français[168]»

— Michel Lichtlé, 11 septembre 2008

Balzac et les écrivains de son temps

Balzac avait peu d'ennemis parmi les grandes plumes de son époque, même si d'inévitables chamailleries éclataient quelquefois. Ses seuls véritables ennemis étaient ceux que Boris Vian désignera comme des «pisse-copie», à savoir les critiques littéraires hargneux et impuissants tels Sainte-Beuve auquel Michel Polac attribue «la petite aigreur de l'écrivain raté qui le rend plus proche d'un critique de la NRF des années 20-40, que de ses contemporains[169]» et qu'Angelo Rinaldi attaque avec humour dans l'Express du 16 décembre 1988[170].

De nombreux peintres, caricaturistes ou illustrateurs ont enrichi les œuvres d'Honoré de Balzac depuis leur parution, dans des éditions multiples.

- Henri Monnier : le Curé de Tours

- Grandville et Paul Gavarni : Peines de cœur d'une chatte anglaise et Autres scènes de la vie privée et publique des animaux, éd. Hetzel en 1844 et 1845

- Célestin Nanteuil contribue huit dessins dans l'édition Furne de La Comédie humaine.

- Charles Huard : la Cousine Bette pour l'édition 1910

- Honoré Daumier : dessin pour Ferragus, Le Père Goriot et liste des illustrateurs de Balzac[171]

- Louis Édouard Apportéer : illustrations du Lys dans la vallée

- Édouard Toudouze : une dizaine de romans ou nouvelles

- Gustave Doré : 425 dessins pour les Cent contes drolatiques

- Daniel Hernandez, peintre péruvien : illustrations pour Le Curé de village, Illusions perdues, Le Médecin de campagne.

- Albert Robida : illustrations pour les Cent contes drolatiques

- Oreste Cortazzo : dessins pour La Rabouilleuse, Le Député d'Arcis, Petites misères de la vie conjugale, Peines de cœur d'une chatte anglaise

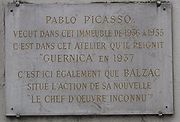

- Pablo Picasso : Picasso et le Chef-d'œuvre inconnu. Ambroise Vollard proposa en 1921[172] à Picasso d'illustrer le Chef-d'œuvre inconnu de Balzac. L'histoire met en scène un vieux peintre de génie (Frenhofer) auquel Picasso, fasciné par le texte, s'identifia d'autant plus facilement que l'atelier de Frenhofer se situait rue des Grand Augustins. Peu de temps après la proposition de Vollard, Picasso allait louer lui-même un atelier au numéro 7 de cette même rue où il peindrait son chef-d'œuvre : Guernica[173], [174].

- Pierre Alechinsky : le Traité des excitants modernes, 1989. Le livre, accompagné d'une postface de Michel Butor est publié par Yves Rivière.

- Pol Bury : La seconde partie de Pathologie de la vie sociale, Théorie de la démarche, livre illustré en 1990

- Portrait de Balzac par Louis Boulanger, 1829

- Portrait de Balzac (vers 1825) attribué à Achille Devéria[175], [176]

- Portrait et médaillon par David d'Angers

- Daguerréotype par Louis-Auguste Bisson

- Portrait de Balzac lithographie par Pablo Picasso

Des sculptures de Balzac ont été réalisées par Jean-Pierre Dantan, Auguste Rodin, Francesco Putinati, David d'Angers (buste de Balzac) [177], Alexandre Falguière (statue de Balzac actuellement avenue de Friedland à Paris, et d'autres représentations sculptées) [178].

Vers la fin du XIXe siècle la Société des gens de lettres passe commande d'une statue de Balzac à Henri Chapu qui meurt en juillet 1891, ne laissant qu'esquisses et ébauches du monument. Émile Zola obtient tandis que la commande soit confiée à Auguste Rodin le 14 août 1891.

Rodin s'empare du sujet pour produire un Balzac saisi dans le vif de l'énergie créatrice dont il veut faire un symbole. Le connaissant peu, il se livre à de nombreuses recherches : des portraits peints du jeune Balzac représenté en moine rubicond au prolétaire tourangeau que Rodin prend comme modèle du «type balzacien». Il s'immerge dans la Comédie humaine, consulte archives et collections, produit successivement des têtes des bustes, des nus athlétiques. Jusqu'au moment où jaillit l'idée finale en observant l'une des figures de ses Bourgeois de Calais. Il s'ensuivra une polémique violente lors de la première présentation de l'œuvre consacrée au romancier.

Les hagiographes de Balzac auraient voulu une statue flattée, en bronze, les conformistes voyaient dans l'œuvre de Rodin un romancier drapé dans des rigidités de suaire, La présentation fait scandale. Malgré les articles élogieux d'Émile Zola le sculpteur est en bute aux pires injures. La Société des gens de lettres désavoue Rodin et commande à Alexandre Falguière un «Balzac sans heurts»[180].

Rodin emporte l'œuvre dans sa villa de Meudon et c'est là, que, quelques années plus tard, un jeune photographe allemand, en découvrira la beauté, assurant les débuts de sa postérité. Ce n'est qu'en 1939 qu'un tirage en bronze fut érigé à Paris, boulevard Raspail. Rodin écrivait en 1908 : «Si la vérité doit mourir, mon Balzac sera mis en pièces par les générations à venir. Si la vérité est impérissable, je vous prédis que ma statue fera du chemin. Cette œuvre dont on a ri, qu'on a pris soin de bafouer parce qu'on ne pouvait la détruire, c'est la résultante de toute ma vie, le pivot même de mon esthétique. Du jour où je l'eus conçue, je fus un autre homme[181].»

On peut trouver d'autres sculptures monumentales de Balzac au XIXe siècle celle de David d'Angers pour la tombe de l'écrivain au cimetière du Père-Lachaise et au XXe siècle, celle que le sculpteur russe Zourab Tsereteli a offert à la ville d'Agde.

|

Statue d'Honoré de Balzac par Zourab Tsereteli au Cap d'Agde. |

Monument à Honoré de Balzac à L'Isle-Adam. |

Balzac s'est lui-même passionnément intéressé à la sculpture en lui consacrant une nouvelle : Sarrasine où il montre ce qu'il y a de dangereux, (voire de mortel), dans cet art qui recrée l'être humain : «Contournable, pénétrable, en un mot profonde la statue nomme la visite, l'exploration, la pénétration; elle implique parfaitement la plénitude et la vérité de l'intérieur (…) ; la statue idéale selon Sarrasine, eût été une enveloppe sous laquelle se fût tenue une femme réelle (à supposer qu'elle-même fût une chef-d'œuvre) dont l'essence de réalité aurait vérifié et garanti la peau de marbre qui lui aurait été appliquée[182].»

La naissance du daguerréotype touche à une question centrale des préoccupations artistiques : comment reproduire le réel au plus près ? La photographie, en réussissant à restituer l'semblable, remet en cause le principe même des arts visuels, d'où le désarroi de certains peintres devant cette technique[183]. En ce qui concerne la littérature, la possibilité de reproduire le réel comme une copie conforme ne peut qu'attirer l'attention, mais également inquiéter, celui qui se vantait de faire «concurrence à l'état-civil[184], [185]». Mais si Balzac éprouve quelques craintes au sujet du daguerréotype[186], elles seront vites dissipées par son enthousiasme pour cette invention nouvelle[187], [188]. Enthousiasme qu'il manifeste dans une lettre à Mme Hanska[189], [190]. Enthousiasme aussi, et admiration pour Jacques Daguerre[191] qu'il cite plusieurs fois dans la Comédie humaine[192], [193], allant jusqu'à utiliser le mot «daguerréotyper» comme un verbe usuel[194].

Balzac n'est d'ailleurs pas l'unique à attribuer des pouvoirs extraordinaires au daguerréotype. Théophile Gautier, adepte comme lui de sciences occultes, et Gérard de Nerval, prêteront à l'invention de Niépce et Daguerre des vertus magiques et des rapports avec l'âme[195].

Films fondés sur l'œuvre de Balzac

Balzac n'a jamais cessé d'être adapté à l'écran (télévision et cinéma) depuis le début du XXe siècle. Particulièrement régulièrement, une ou plusieurs de ses œuvres font l'objet de nouveaux films. Ses romans et nouvelles offrent un scénario parfait «d'où les images surgissent d'elles-même» selon Jacques Rivette[196]. Anne-Marie Baron lui reconnaît d'ailleurs un certain talent de metteur en scène dans sa façon minutieuse de planter les décors, de décrire les costumes, et d'agencer les dialogues[197].

- La Grande Bretèche, 1911- 1912. Opéra (d'après Honoré de Balzac, par Albert Dupuis, édité en 1913 chez Eschig, Paris.

- La Belle Impéria, 1927 par Franco Alfano sous le titreMadonna Imperia, livret d'Arturo Rossato selon un conte drolatique, opéra en 1 acte.

- Massimilla Doni, opéra en 4 actes (6 scènes), d'Othmar Schœck texte d'Armin Rüeger selon la nouvelle du même nom d'Honoré de Balzac (première représentation : 2 mars 1937, Staatsoper Dresden.

- La Peau de chagrin, drame lyrique en quatre actes de Charles Lévadé, 1869-1948, livret de Pierre Decourcelle et Michel Carré.

- La Peau de chagrin, (Die tödlichen Wünsche), Opéra de Giselher Klebe, 1959-1962[198].

- La Chatte anglaise, livret de l'opéra, en deux actes, tiré de la nouvelle de Balzac : Peines de cœur d'une chatte anglaise, musique de Hans Werner Henze. création mondiale au Festival de Schwetzingen en 1983, Coproduction avec l'Opéra de Lyon en 1984[199].

- Gambara, théâtre musical d'Antoine Duhamel, livret de Robert Pansard-Bresson, 1978,

Balzac est l'auteur du XIXe siècle qui a été le plus contrefait en Belgique, et il ne manquait pas de s'en plaindre. C'est uniquement après sa mort, en 1853, que fut signée entre la France et la Belgique une convention bilatérale garantissant réciproquement les droits des auteurs sur la protection de leurs œuvres.

D'après Robert Paul, (créateur du Musée du Livre belge), la contrefaçon était née de l'absence de toute entente mondiale pour la protection des œuvres de l'esprit. L'industrie qui en découlait et qui se développait en Hollande dès XVIIe siècle consistait à reproduire ainsi qu'à lancer sur le marché européen des ouvrages récemment publiés à Paris. Comme le contrefacteur belge ne rémunérait pas les auteurs, il pouvait aisément concurrencer l'éditeur parisien. Si la France lui demeurait fermée, il était libre d'inonder la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie et même la Russie. En 1836, trois contrefacteurs bruxellois, Wahlen, Hauman et Méline ont des dépôts en Allemagne et en Italie, à Kehl et jusqu'en Algérie. Éditeurs et écrivains français protestent. Dès 1834, Honoré de Balzac a pris la tête du mouvement avec sa célèbre Lettre aux écrivains français du XIXe siècle. D'autres auteurs le suivront, jusqu'à ce qu'une convention franco-belge de 1853 vienne mettre un terme à cette pratique[201]. Aujourd'hui, les contrefaçons belges de Balzac sont particulièrement recherchées. On peut les trouver dans des librairies ou sur des sites de livres anciens de vente par correspondance. Liste non exhaustive :

- Physiologie du mariage, contrefaçon parue chez Meline, à Bruxelles, en 1834.

- Les Chouans, contrefaçon en 1835 chez Hauman à Bruxelles (en sous le titre Le Dernier Chouan ou la Bretagne en 1800). Une autre chez Méline en 1837

- Le Père Goriot histoire parisienne par Honoré de Balzac. Bruxelles, Meline, Cams et Compagnie, 1837. Imprimée deux ans après l'édition originale.

- La Peau de chagrin Bruxelles, Louis Hauman, 1831. contrefaçon à la date de l'édition originale

- Le Lys dans la vallée[202]

- Les Employés ou La Femme supérieure paraît en juillet 1837, en quinze feuilletons quotidiens. C'est à partir de cette édition que sont réalisées la même année trois contrefaçons belges.

- Un début dans la vie. 1842. Sous le titre le Danger des mystifications parurent la même année trois contrefaçons belges.

- La dernière incarnation de Vautrin, 1847. Bruxelles, Lebègue et Sacré fils. La contrefaçon belge paraît un an avant l'édition française

- Illusions perdues, Un grand homme de province à Paris. 1839 Contrefaçon parue la même année que l'édition originale de Paris

- Nouvelles scènes de la vie privée. Bruxelles, Méline, 1832. Première contrefaçon belge contenant : le Conseil, la Bourse, le Devoir d'une femme, les Célibataires, le Rendez-vous, La Femme de trente ans, le Doigt de Dieu, les Deux rencontres, l'Expiation.

Octave Mirbeau, écrivain et journaliste français, publia dansla 628-E8 trois chapitres intitulés : La Mort de Balzac qui firent scandale par les attaques portées contre Ewelina Hańska, dans lesquelles il exhalait sa propre amertume et ses frustrations amoureuses.

La princesse Catherine Radziwill, née Rzewuska le 30 mars 1858 à Saint-Pétersbourg, épouse d'un prince prussien Guillaume Radziwill, était la fille du frère cadet de Madame Hanska, le comte Adam Rzewuski. Après avoir quitté son mari en 1899 pour une vie aventureuse qui la conduisit successivement en Angleterre, puis en Afrique du Sud où elle imita la signature de Cecil Rhodes, fondateur de la compagnie de diamants De Beers, elle se réfugia aux États-Unis.